淇县西岗镇夏收结束后,农户随即进入紧张的夏播环节。本报记者 赵永强 摄

我市农业机械加载北斗导航系统,让农耕作业效率大大提升。(资料图片)本报记者 赵永强 摄

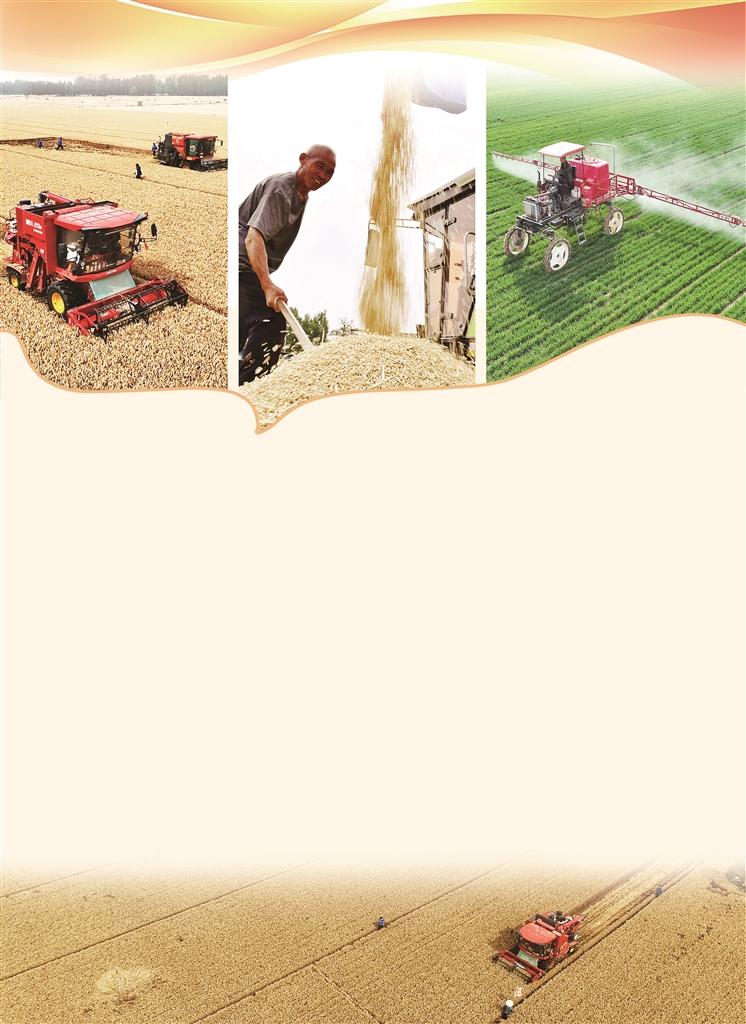

6月9日,我市小麦高产攻关点进行机收作业。本报记者 朱振歌 摄农民迎来小麦丰收。本报记者 赵永强 摄小麦生长阶段,我市采用自走式喷杆喷雾机进行“一喷三防”。(资料图片)本报记者 赵永强 摄浚县30万亩高标准农田示范方麦收现场。本报记者 朱振歌 摄

□本报首席记者 李觊

六月仲夏,麦浪翻涌,麦香四溢。一年一度的“三夏”工作顺利推进,鹤壁广袤田野上,处处交织着丰收的喜悦和耕耘的繁忙。

从高效机械化收割到精细田间管理,从及时收储粮食到紧锣密鼓开展夏种,全市上下牢固树立“抢”的意识,发扬“拼”的精神,科学谋划,周密部署,一场与时间赛跑、同天气较劲、为丰收护航的“三夏”生产大会战全面打响!

高位统筹布全局 吹响“三夏”冲锋号

“三夏”时节,麦浪与希望交织,此时作为全年粮食生产的关键节点,“三夏”生产不仅关乎农时农事,更承载着端稳中国饭碗的重任。

战鼓擂响、号令如山。市委、市政府将“三夏”生产作为首要政治任务,迅速构建起“一盘棋”作战体系。

从顶层设计的统筹谋划,到责任链条的精准传导,一套上下贯通、协同高效的指挥系统全速运转,为“三夏”攻坚战注入强劲动能。

市委、市政府主要负责同志和分管负责同志以专题会议为号角,以实施方案为路径,多次深入麦田深处,从单产提升的微观细节,到浚县粮食整建制高产创建的宏大布局;从8个高产攻关点的创新试验田到60万亩示范区的连片沃野,为全市“三夏”生产锚定清晰航向。

与此同时,市县两级迅速组织粮油作物大面积单产提升行动工作专班与专家指导服务组奔赴一线,用技术破解难题,为小麦单产提升全程保驾护航。

一系列惠农助农措施接连落地,给农户吃下“定心丸”,点燃了田间地头的生产热情。

在农机作业一线,机收减损的宣传培训如火如荼,一个个农机手经过技能淬炼,用专业与匠心守护每一粒来之不易的粮食。

“我们合作社早准备好了!”淇县彬彬农机服务农民专业合作社理事长杜学彬话语中满是底气。跨区作业证早早办妥,农机手们通过参加市县组织的农机安全培训,掌握了作业规范和流程,只待一声令下便奔赴麦收战场。

为提升机收质量,技术专家们深入田间地头开展巡回指导,引导机手调试机具、把控速度,将“精细作业”的理念刻进每一块麦田。

面对天气这个“变量”,我市将气象预警与通信服务无缝对接,实时传递风云变幻;农机技术力量穿梭于田间,为农户和机手量身定制最佳作业方案,最大限度降低自然因素对“三夏”生产的影响。

农机驰骋抢天时 科技赋能保丰盈

金色浪潮翻涌,沉甸甸的麦穗在微风中频频颔首,仿佛在向大地诉说丰收的喜悦。

在浚县30万亩高标准农田示范方,数台小麦联合收割机发出低沉有力的轰鸣声,锋利的收割刀迅速将麦秆卷入机舱内,发出利落声响。

农忙前,我市便未雨绸缪,8.9万余台(套)农机整装备战。按照省农业农村厅关于持续抓好粮食机收环节减损的部署要求,我市牢固树立“减损就是增产”意识。

“今年,我市严格按照2025年省机收减损工作目标任务,在正常作业条件下,将小麦机收损失率控制在1%以内。”市农业农村发展服务中心农机发展中心主任郭斌介绍。

夏粮,是全年粮食生产的第一仗,关乎千家万户的“面袋子”。我市紧握“藏粮于地”的金钥匙,全力推进高标准农田建设。

如今,在全市147.98万亩永久基本农田范围内,140.5万亩高标准农田已恢弘铺展,占比高达94.9%。

“待今年5.85万亩新建项目竣工,我市将在全省率先实现具备条件的永久基本农田全部建成高标准农田目标,让每一寸耕地都成为稳产高产的‘聚宝盆’。”市农业农村局副局长梁俊涛说。

随着沟渠纵横贯通、水利设施升级,曾经靠天吃饭的农田,如今已然旱能灌、涝能排,耕地质量与产能节节攀升,抗旱减灾能力愈发增强。

良田需配良技,方能焕发更强生命力。我市高举“藏粮于技”的旗帜,将导航播种、种肥同播、水肥一体、精准滴灌等先进技术,精准地应用到田间地头。

面对小麦生长中可能遇到的土壤耕层浅、病虫害、早衰等难题,我市创新推出“123451”技术模式。

“一优”即选用优良品种;“二深”即深耕、深松,为小麦生长提供良好生长条件;“三防”即统防统治、群防群治、重点防治相结合,实行病虫草害绿色防控;“四增”即增施有机肥、微肥、叶面肥,适当增加化肥;“五适时”即适时播种、镇压、施肥、浇水和病虫草害防控;“一减”即机收减损,提高机收作业质量,实现从小麦增产单项技术向全过程技术集成转变。

在我市8个小麦高产攻关点,定地块、定主体、定品种、定方案、定专家“五定”机制精准指导,“分级示范、高产竞赛、典型带动”的模式,则让先进技术如星火燎原,带动全市小麦大面积均衡增产,绘就了一幅“处处丰收”的壮美画卷。

颗粒归仓护收益 秸秆成金促循环

粮食收储不仅是保障国家粮食安全的重要手段,也是稳定经济、保护农民利益、促进农业可持续发展的关键环节。

在淇县庙口镇一粮食收购点,一辆辆满载小麦的卡车有序排列,宛如一条金色的长龙。扦样员操控着扦样器,机械臂精准地探入车厢不同部位,快速抽取小麦样品,动作一气呵成。

检测室内,检测员有条不紊地检测小麦样品的容重、含水量,又手持镊子,全神贯注地挑出瘪粒、病粒等不完善粒,再用天平仔细称重计算。

在小麦收购前期,我市迅速落实收购仓容50万吨,培训业务人员330人次,筹措收购资金1.5亿元,核准校验设备仪器520台,做到了仓等粮、人等粮、钱等粮、设备等粮。

在收购过程中,地方国有粮食企业积极作为,部分企业主动与中央企业合作,利用自身仓容和管理优势,承担政策性粮食收储与轮换任务。

同时,市场化收购也在同步开展。各收购库点积极优化服务,设置咨询台、休息室,提供防暑降温用品等。

为确保收购市场秩序稳定,相关部门加大市场监管力度,通过实地查看、听取汇报、现场询问等方式,对收购企业的收购流程、品质定等、价格公示、计量器具检定等情况进行检查。

夏粮颗粒归仓,秸秆也能变废为宝。

“三夏”生产期间,守护蓝天、推动绿色发展,必须坚持秸秆禁烧与综合利用“两手抓”。

“禁烧秸秆齐参与,美丽乡村共守护。”“不点一把火,不冒一股烟,共护一片蓝。”奔走在田间地头,一处处警示标语时刻提醒着人们规范作业,防范火灾。

发放宣传单、启用宣传车、拍摄宣传视频……一项项秸秆禁烧宣传举措的落地,让群众看得见、听得着、感受得到。

在增强人们自觉意识的同时,我市不断建立健全秸秆禁烧网格化监管体系。

296个摄像头实时向“蓝天卫士”监控平台传输数据;44个市、县、乡三级值班室,3120名网格员开展全天候巡逻;800余支应急处置队伍……实现了人防、技防相结合。

在日常的巡查督导中,我市准备了1100余台旋耕机、330余辆洒水车,一旦发现火情第一时间高效处置,确保“不燃一把火、不冒一处烟”。

“近年来,我市坚持疏堵结合,积极探索秸秆综合利用新途径、新模式。通过统筹推进秸秆科学还田和高效离田利用,建立健全秸秆‘收、储、运、用’体系,夯实‘以用促禁’基础,提升秸秆利用率。”市农业农村发展服务中心副主任冯博介绍。

全市各县区还积极组织人员力量,着力解决废弃秸秆、杂草及垃圾的清运处置问题,从源头杜绝秸秆焚烧隐患。

通过推广秸秆还田、秸秆饲料化、能源化等技术,我市的秸秆综合利用率大大提高,实现了生态效益和经济效益双赢。

抢墒播种争农时 沃野新绿绘希望

夏播作物是秋粮丰收的基础,而夏播工作则是农业生产链条中承上启下的重要一环。

日前,记者行至多处农田,农户正驾驶着播种机争分夺秒完成播种,他们抢的是时节、保的是收成、固的是粮食安全的根基。

“从勺挖式到指夹式,再到现在这台气吸式播种机,相比从前,不仅有效提高了单粒播种效率,还能避免出现双粒、断粒情况。”在淇县西岗镇坡李庄村300亩大田内,农机手罗忠军向记者说着机器的优势。

开沟、施肥、播种、覆土、镇压……播种机满载“弹药”和“补给”,一次性可完成多种作业流程。

除此之外,这台机器有了北斗导航系统的加持,不仅可以在设定区域内实现无人驾驶,还可有效精准定位株距、行距,作业行进速度还能提升50%,夏播日作业效率实现翻番。

在抢抓农时开展夏种这个时期,我市积极组织农技人员下沉一线,根据土壤墒情和气候条件,科学指导农民合理选择农作物品种,优化种植结构。

同时,农业农村部门加强农资供应保障,开展农资市场专项整治行动,确保农民用上放心种、放心肥、放心药。

在高效的统筹指挥下,在轰鸣的农机铁流中,在科技的精准赋能下,在“收、储、用、种”各环节的紧密衔接与创新实践中,我市的“三夏”生产大会战,酣畅淋漓地进行着。

采访中记者了解到,为确保全年粮食丰产丰收,我市农业农村部门将目光持续聚焦在高标准农田建设,高效提升玉米、花生单产,提升农业产业化水平等诸多方面。

“为了让丰收的喜悦充盈粮仓,让绿色的希望扎根沃土,市农业农村局将认真贯彻落实习近平总书记考察河南重要讲话精神,扛稳粮食安全责任,持续实施粮油作物高产创建,年内实现高标准农田建设全覆盖,夯实农业强市基础。”梁俊涛说。